Keine Energiewende ohne Nutzung des Untergrunds

Egal, ob es darum geht, das enorme Potenzial der Erdwärme anzuzapfen, überschüssige Wärme zu speichern oder Wasserstoff in großem Maßstab bereitzustellen: Wir sind dazu auf den Untergrund angewiesen. Dessen Nutzung wird uns helfen, die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen.

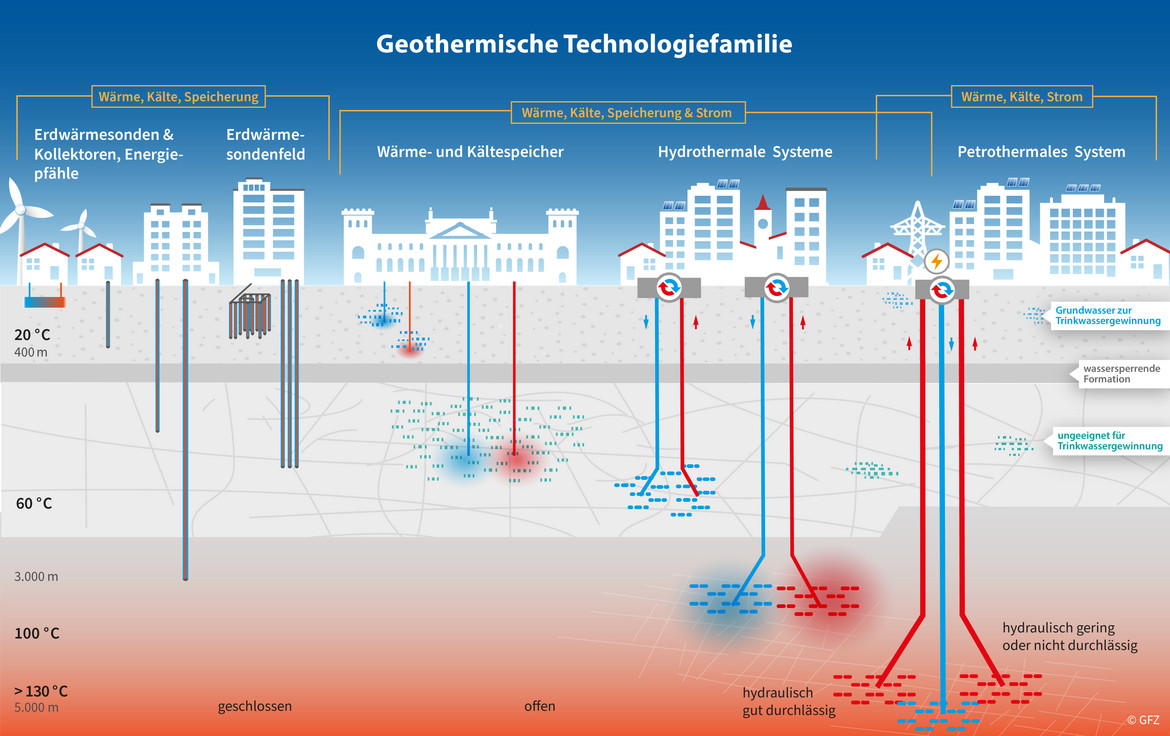

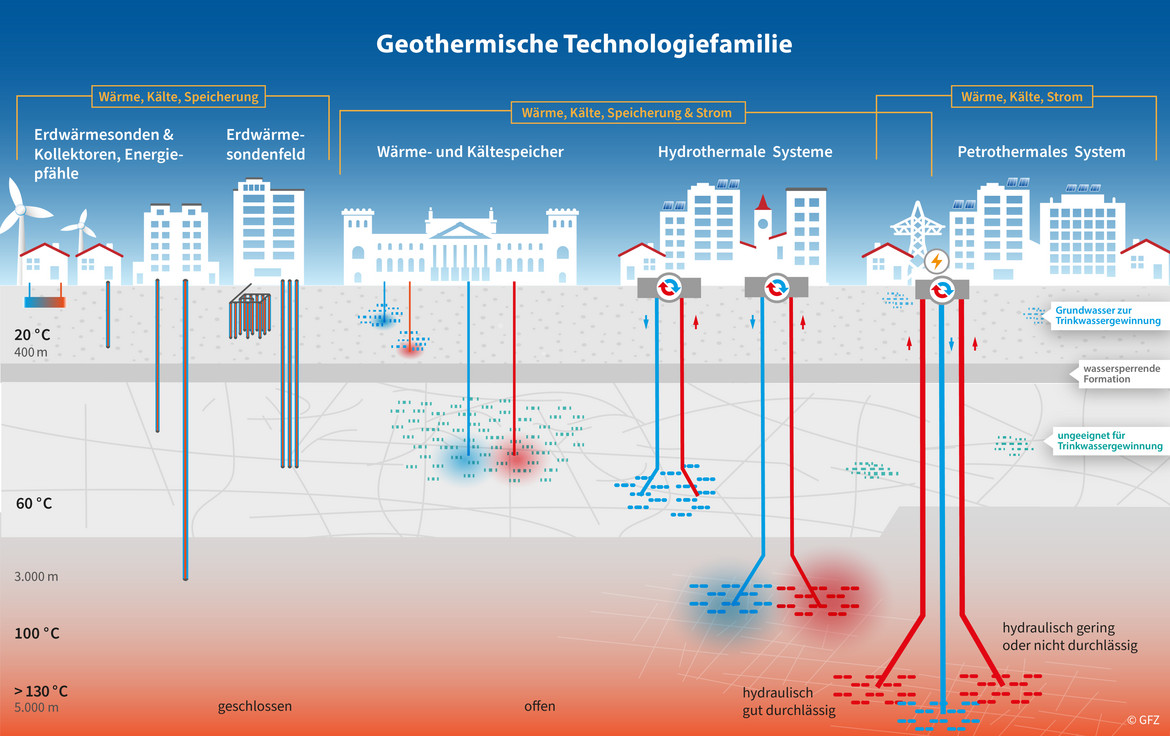

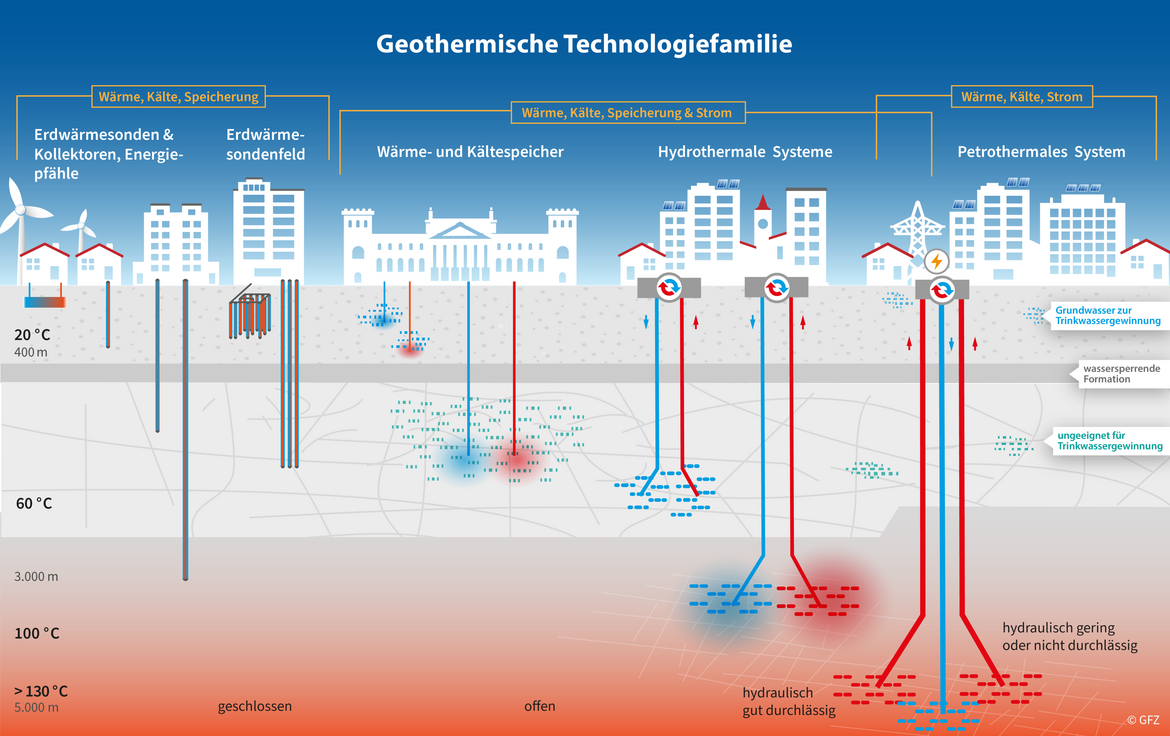

Der Untergrund ist eine bislang noch wenig genutzte Ressource für die Energiewende. Dabei gibt es marktreife Technologien und Verfahren, die die Wärmewende vorantreiben und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können: Mit Geothermie lassen sich Wohnblöcke und ganze Stadtviertel heizen. Die Tiefe Geothermie kann den Angaben einer Roadmap zufolge bis zu einem Viertel des gesamten Wärmebedarfs in Deutschland decken. Diese „Roadmap Tiefe Geothermie für Deutschland“ ist maßgeblich vom GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung mit der Fraunhofer-Gesellschaft und weiteren Partnern erstellt worden. Forschende des GFZ begleiten nicht nur Geothermieprojekte in Potsdam aktiv, sondern sind auch an der Entwicklung von großen Forschungsinfrastrukturen wie GeoLAB, einem einzigartigen Labor im Untergrund zur weiteren Erforschung von Geothermie, beteiligt. Die Potsdamer Stadtwerke EWP planen, mit Begleitforschung des GFZ, erstmalig gleichzeitig mehrere geothermische Standorte in einer Stadt im Norddeutschen Becken zu erschließen.

Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Beitrag zur Wärmewende: die Speicherung von Wärme im Untergrund. Eine Möglichkeit hierfür ist die Speicherung in Aquiferen, d.h. in durchlässigen, grundwasserführenden Gesteinsschichten (Aquifer Thermal Energy Storage, ATES). Zusammen mit Industriepartnern betreibt das GFZ in Berlin-Adlershof dazu ein Reallabor, das mit einer 410 Meter tiefen Forschungsbohrung begonnen hat.

Die als Speicher anvisierten Aquifere liegen in rund 400 Meter Tiefe, wo Temperaturen von um die 23 Grad Celsius herrschen. Hier soll im Sommer 90 Grad heißes Wasser eingespeist werden. Es speichert die Überschusswärme aus einem Holzheizkraftwerk, in dem Altholz zur Energiegewinnung genutzt wird. Im Winter wird das heiße Wasser wieder hochgepumpt und in das bestehende Fernwärmenetz eingespeist. Modellierungen zeigen, dass rund 85 Prozent der eingespeisten Wärme wieder zurückgewonnen werden können.

Der geplante Aquiferspeicher soll zur Dekarbonisierung der Fernwärme in Südosten Berlins beitragen: Durch ihn kann ein Viertel der Wärme, die zurzeit im Winter noch aus dem Steinkohleheizkraftwerk Berlin-Schöneweide stammt, regenerativ ersetzt werden. Auf diese Weise lassen sich rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden.

Eine dritte Säule für die Energiewende ist die Speicherung von Wasserstoff in porösem Gestein. Auch hierzu laufen Forschungen am GFZ, die auf den Erfahrungen mit der Einspeicherung von CO2 in den Untergrund in Ketzin aufbauen. Die Wasserstoff-Speicherung in für den industriellen Verbrauch relevanten Mengen ist nur in geologischen Speichern möglich. Sie dient der Versorgungssicherheit und gewährleistet den nötigen Puffer zwischen Erzeugung und Verbrauch. Zusätzlich zu den etablierten Speicheroptionen in Salzkavernen sind besonders Porenspeicher (sogenannte Aquifere und ausgeförderte Erdgaslagerstätten) geeignet. Sie sind in vielen Regionen Deutschlands vorhanden und besitzen weitaus größere Speicherkapazitäten als Kavernen.