Klimaresiliente Entwicklung von Städten und Regionen – erkennen und nutzen wir die Chancen?

Der voranschreitende Klimawandel stellt insbesondere komplexe urbane Räume vor große Herausforderungen, sowohl beim Klimaschutz als auch bei der Klimaanpassung. Beim Umgang hiermit müssen auf lokaler und regionaler Ebene neue Methoden und Instrumente entwickelt und angewendet werden, die nachhaltige Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und zugleich die Chancen dieses Transformationsprozesses unterstreichen.

Der Klimawandel, der Biodiversitätsverlust, und die Störung der natürlichen Zyklen der Erde können zu systemischen Multikrisen zusammenlaufen, die durch weitere Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum und Intensivierung der wirtschaftlichen Aktivitäten verstärkt werden und die gesellschaftliche Anfälligkeit erhöhen.

Die Dringlichkeit zum Handeln wird bereits in politischen und anderen Maßnahmen deutlich und durch den wissenschaftlichen Konsens des Weltklimarates (IPCC) und die rechtlich bindenden Verpflichtungen des Pariser Abkommens unterstrichen, nämlich die globale Erwärmung auf deutlich unter 2°C, idealerweise auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau, zu begrenzen. Die Erreichung der CO2-Neutralität ist eine globale Notwendigkeit, um innerhalb der planetaren Grenzen bleiben zu können und gesellschaftliche Handlungsspielräume zu erhalten.

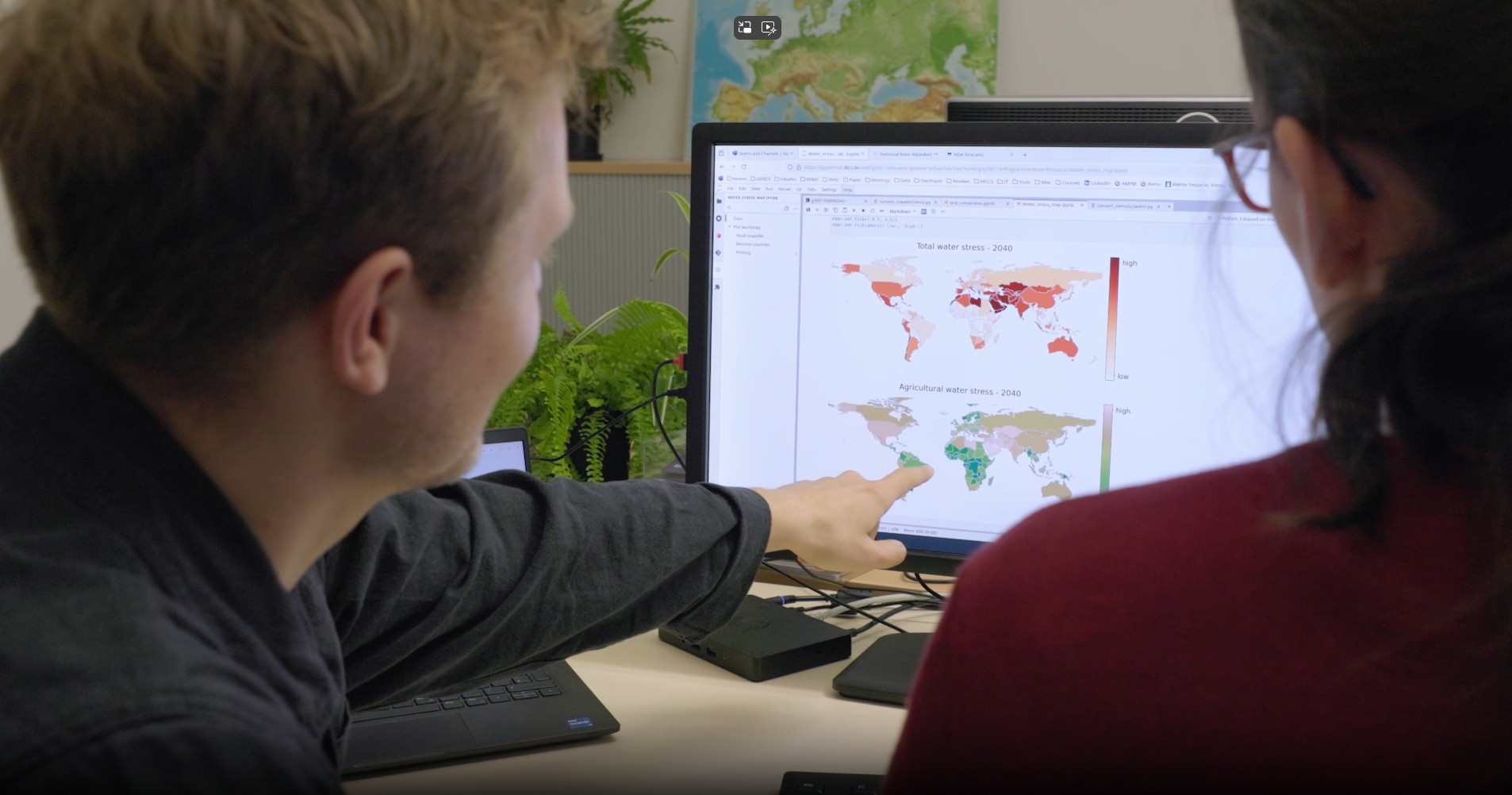

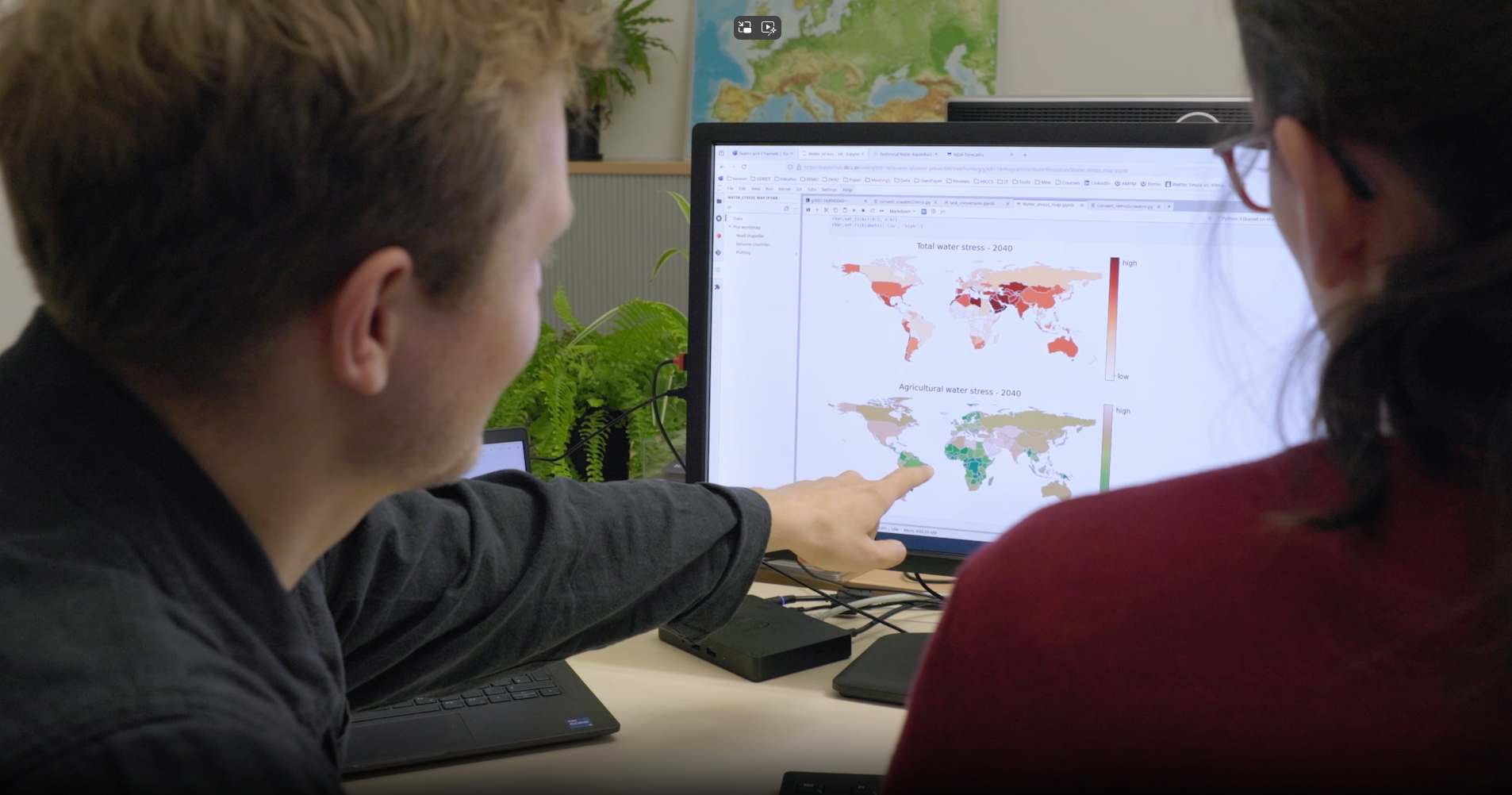

Städtische Systeme sind vom Klimawandel und anderen Risiken des Erdsystems in besonderer Weise betroffen. Hier gilt es, die Resilienz gegenüber Klimawandelfolgen herzustellen bzw. zu stärken, um diese Räume lebenswert zu halten. Räumlich hochaufgelöste Klimainformationen und dynamische Modelle wichtiger Strukturen und Funktionen in Städten sind daher erforderlich. Sie helfen, die Exposition und Risiken von Städten zu verstehen und ihre Wechselwirkungen mit den umliegenden Gebieten zu berücksichtigen. Diese Modelle sind die Grundlage für die Minderung städtischer Risiken und die Steigerung der urbanen Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit.

Zentral ist hierbei, Städte und Regionen in die Lage zu versetzen, mit multiplen bzw. kaskadenartig auftretenden Gefahren und Klimarisiken umzugehen, sie als gesunde Lebensräume zu etablieren, die Entwicklung neuartiger technologischer und systemischer Lösungen für das Stadtmanagement zu fördern und die sich aus diesem Transformationsprozess ergebenen Chancen zu erkennen und zu nutzen.

Der transdisziplinäre und ko-kreative Ansatz des GERICS entwickelt und testet in städtischen Reallaboren und Demonstrationsprojekten neue, übertragbare Anpassungskonzepte, Technologien und Methoden in Zusammenarbeit mit Interessengruppen, und untersucht Zukunftsperspektiven sowie mögliche Lösungen, beispielsweise im Bereich der blau-grünen Infrastruktur.

Expertise

Daniela Jacob

Helmholtz-übergreifend wird außerdem ein Transformationsrahmen entwickelt, der regionale Maßnahmen zur Klimaresilienz weltweit unterstützt. Dafür planen wir die Umsetzung transdisziplinärer Ansätze in Living Labs in Kombination mit innovativen sozio-ökologischen und technischen Lösungswegen. Damit können die systemischen Eigenschaften einer Modellregion erkannt und wiedergegeben werden. Um die Komplexität der anvisierten Systeme zu reduzieren und um spezifischen, nutzergetriebenen Fragen zu begegnen, entwickeln, nutzen und verfeinern wir datenangereicherte Instrumente. Sie werden zusammen mit begleitenden, gemeinsam erstellten Anpassungs-/Transformationsdienstleistungsprodukten und Entscheidungshilfen für Teilsysteme der Regionen erarbeitet. Diese Ansätze werden relevante Daten bezüglich des Klimawandels mit nicht-klimatischen Daten innerhalb der Region verbinden, laufende Veränderungen bewerten und flexible Optionen für eine klimaresiliente Entwicklung bieten, indem sie die sektor- und akteursübergreifende Entscheidungsfindung entlang der entwickelten Pfade unterstützen.

Dabei beschäftigen sich die Expert:innen beispielsweise mit folgenden Fragen:

- Was bedeutet eine Temperaturzunahme in einer bestimmten Region?

- Nehmen Hitzewellen und Starkniederschläge zu?

- Inwiefern beeinträchtigt dies die Infrastruktur (Straßen, Schienen, Fahrzeuge, Produktionsbetriebe, Logistikflächen, Ver- und Entsorgungsdienstleistungen, etc.) und welche Mehrkosten kommen – auch ganz konkret für die Bürger:innen – auf?

Auf Basis von Prototypen werden im Zuge dessen vor allem auch potenzielle Konflikte und Synergien zwischen Ressourcennutzung, Küstenschutz, Umweltverschmutzung und resilienter Stadtplanung unter den heutigen und zukünftigen Bedingungen des Klimawandels betrachtet. Hierzu werden beispielsweise Living Labs genutzt, um praxisnahe Anwendungen zu entwickeln. Damit können Anpassungsmaßnahmen und langfristige Transformationsoptionen für konkrete Standorte und Akteursgruppen an der deutschen Küste, wie z.B. die Stadt Husum und das Hinterland, abgeleitet und bewertet werden. Diese Arbeit wird eng mit anderen Modellentwicklungen zu erneuerbaren Offshore-Energien und der Zirkulären Kohlenstoffwirtschaft verknüpft sein.

Mithilfe der für alle Akteure nutzbaren Lösungsansätze bzw. Modelle werden alle für einen klimaresilienten Transformationsprozess relevanten Elemente und erforderlichen Schritte, einschließlich des Monitorings und der Rückkopplungswirkungen, valide und verständlich aufgezeigt. Daraus werden Lösungsmöglichkeiten identifiziert, illustriert und quantifiziert.