Wasserstoffspeicher für die Energiewende

Zukünftig wird unsere Energieversorgung für stationäre und mobile Anwendungen emissionsfrei sein. Um Fluktuationen zwischen Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Wasserkraft und unserem Bedarf auszugleichen, eignet sich Wasserstoff besonders gut. Dafür werden effiziente, kompakte und sichere Speicher benötigt.

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müssen wir unsere Energiesysteme und unsere Mobilität auf bessere Lösungen ohne kritische Emissionen umstellen. Nachhaltige Energiequellen stehen bereits zur Verfügung und ihr Anteil wächst kontinuierlich. Um die gewonnene Energie vollständig zu nutzen und Dunkelflauten zu überbrücken, sind Energiespeicher notwendig. Insbesondere für größere Mengen Energie und für den interkontinentalen Energiehandel stellt Wasserstoff eine ideale Lösung dar. Wasserstoff lässt sich skalierbar per Elektrolyse von Wasser herstellen und bei seiner Nutzung zur Stromherstellung oder in der chemischen Industrie entsteht wiederum nur reines Wasser.

Eine der großen Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft ist die Speicherung von Wasserstoff, denn Wasserstoff ist bei Raumtemperatur gasförmig und beansprucht deshalb ein großes Volumen (334 Liter pro Kilowattstunde Energie).

Verschiedene physikalische und chemische Methoden sind geeignet, mehr Wasserstoff pro Volumen zu speichern. Reiner Wasserstoff kann komprimiert werden (aktuell bis 700 bar), verflüssigt werden (bei -253°C) oder physikalisch an mikro- oder nanoporöse Strukturen angelagert werden. Höhere Energiedichten lassen sich erreichen, wenn das Wasserstoffmolekül aufgespalten wird und die Wasserstoffatome chemische Bindungen mit anderen Elementen eingehen, beispielweise mit Stickstoff (als Ammoniak, NH3) oder mit Kohlenstoff (als Methanol, CH3OH, oder als synthetischer Kraftstoff, SynFuel oder eFuel).

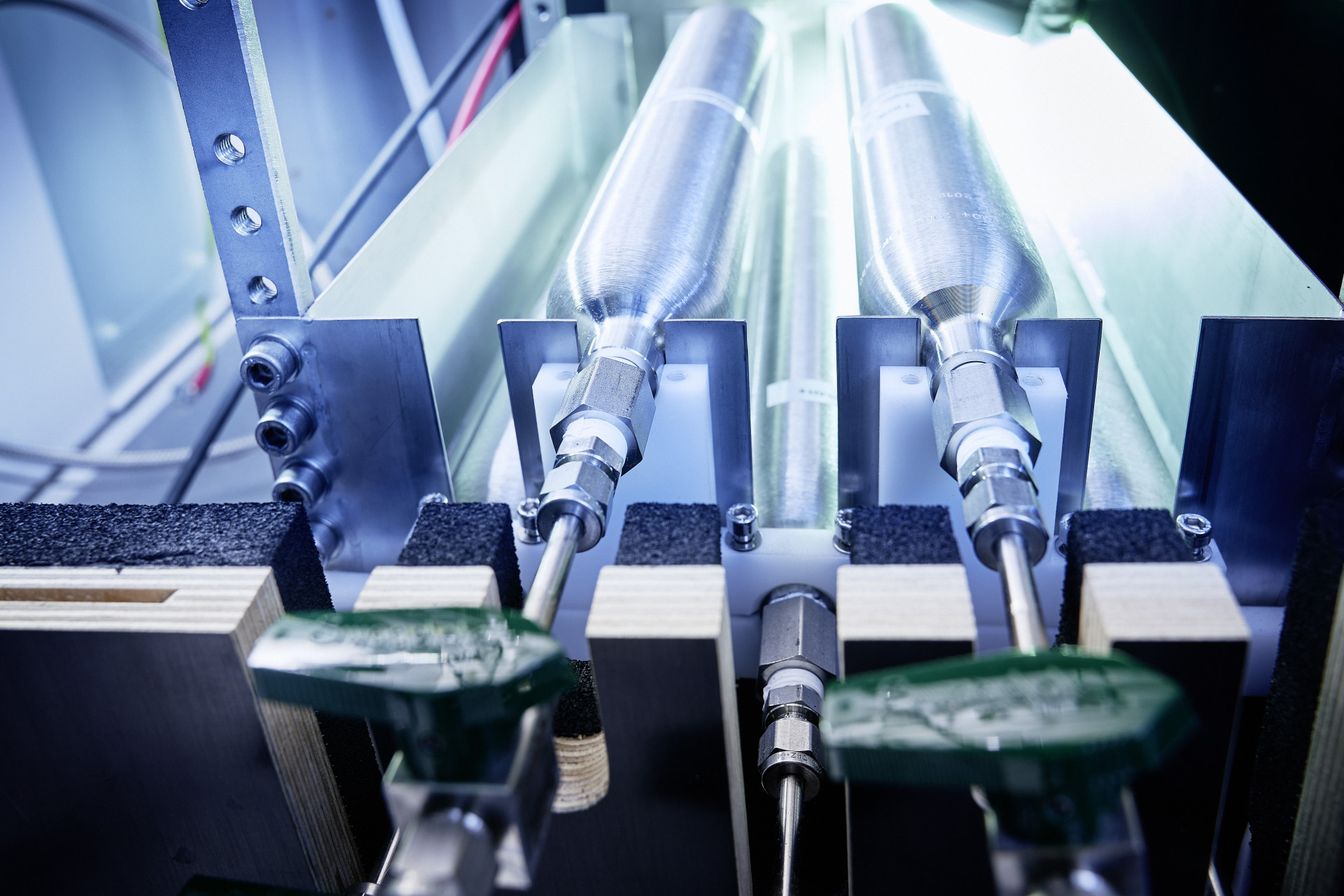

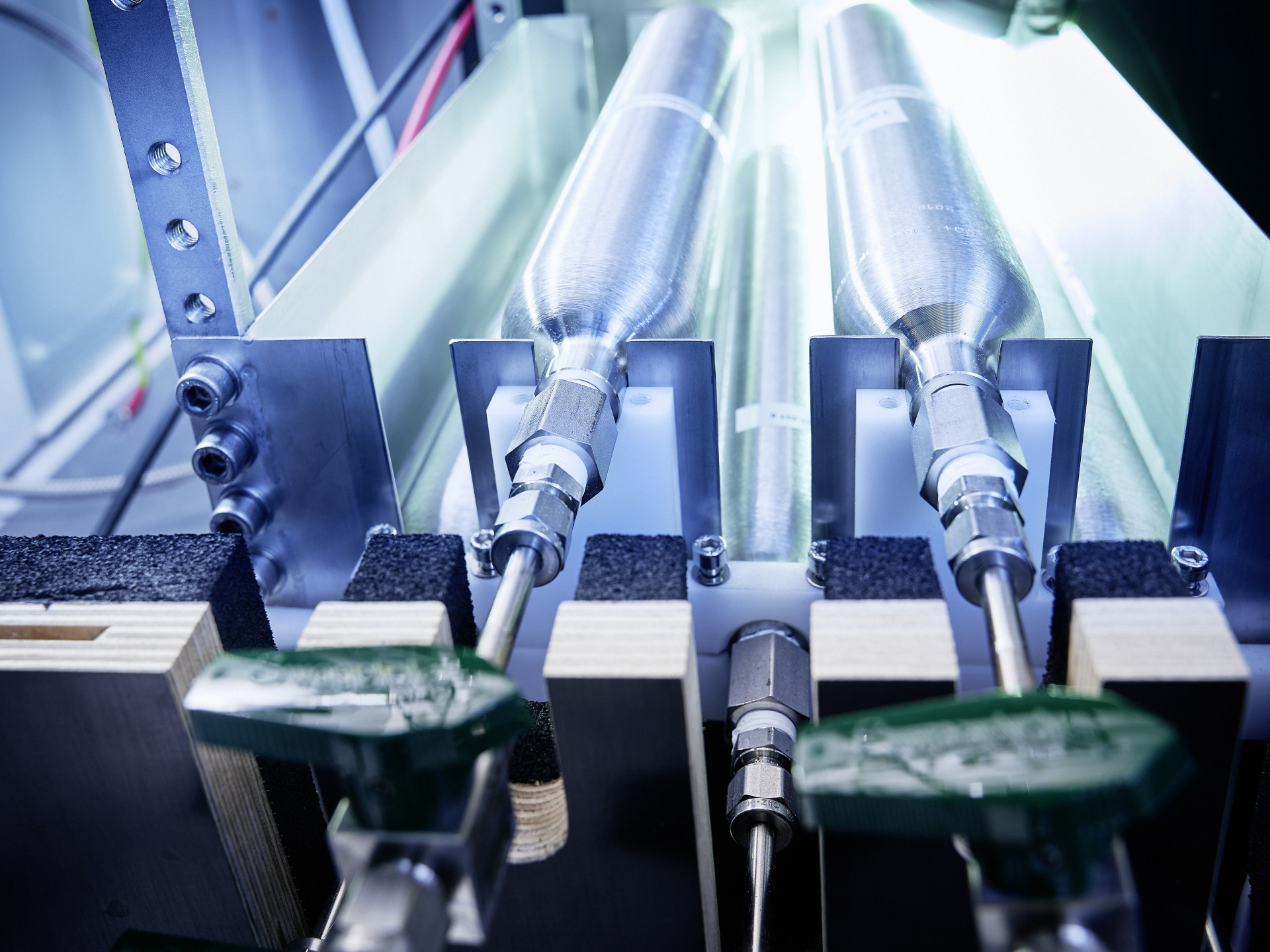

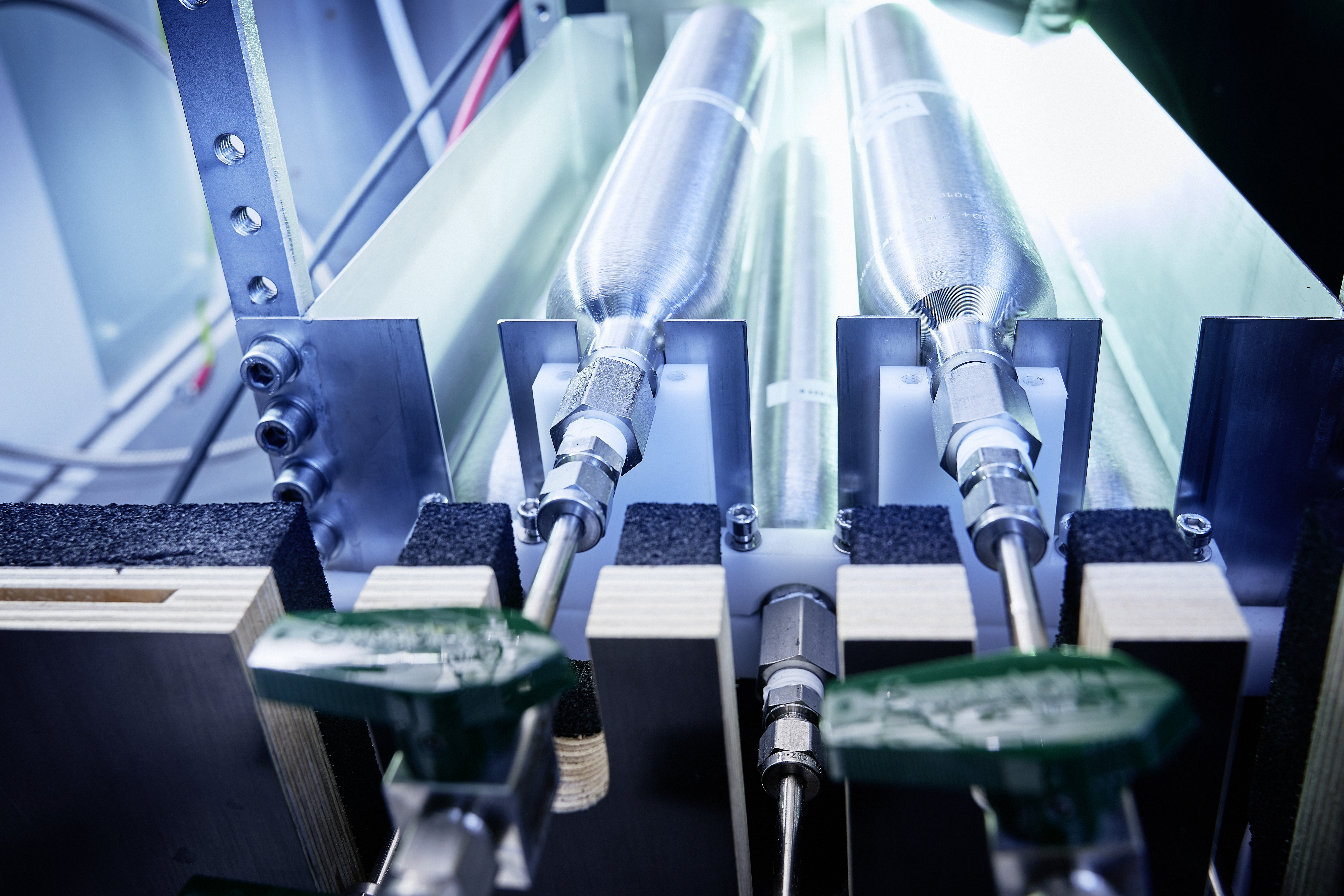

Besonders hohe Speicherdichten werden für reversible Metall-Wasserstoffverbindungen erreicht (Metallhydride, MH). Dabei werden Wasserstoff-Atome im Kristallgitter wie in einem Schwamm eingelagert. Metallhydride können bis zu 150 g Wasserstoff pro Liter Speichervolumen aufnehmen, also mehr als das Doppelte im Vergleich zu flüssigem oder hochkomprimiertem Wasserstoff im selben Volumen. Nur bei Wärmezufuhr (z. B. aus der Abwärme der Brennstoffzelle) wird er wieder abgegeben. Das macht die Speicherung gleichzeitig langzeitstabil und sicher. Wegen des geringen Betriebsdrucks von Hydriden können die Tankhüllen zudem schlank ausfallen und müssen nicht zylindrisch sein, d. h. Freiformtanks sind möglich. Da die Wasserstoffaufnahme exotherm ist und die Wärme für die Wasserstoffabgabe kleiner als die Abwärme der Brennstoffzelle ist, haben die Speicher auf Metallhydridbasis den höchsten Wirkungsgrad und können in Kombination mit einer Brennstoffzelle nahezu verlustfrei arbeiten. Zudem kann das Kühlsystem der Brennstoffzelle dann kleiner dimensioniert werden.

Es gibt dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Metallhydride, aus denen ausgewählt werden kann. Aktuell wird an unterschiedlichen Leichtmetallhydriden geforscht, um das Gewicht zu reduzieren. Um zu gewährleisten, dass die Speichermaterialien über die Nutzungszeit keine Kapazität verlieren, wird das Material in Polymere eingebettet, die hochpermeabel für Wasserstoff sind, aber Verunreinigungen und eine Vergröberung der Komponenten verhindern. Wasserstoff-Speicher auf Basis von Metallhydriden werden bereits kommerziell in Unterseebooten verwendet und aktuell in einem Forschungsschiff sowie für Straßenfahrzeuge und für die stationäre Wasserstoffspeicherung erprobt. Mit der Implementierung dieser neuen Technologien wird ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und damit zur Realisierung des Pariser Klimaabkommens geleistet.