Planetare Grenze Süßwassernutzung: Der Kreislauf zählt

Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere – alle Lebewesen der Erde sind auf Wasser angewiesen. Entscheidend ist, dass es zur rechten Zeit am rechten Ort in der richtigen Menge und Qualität zur Verfügung steht. Dafür sorgt im natürlichen Gleichgewicht der weltweite Wasserkreislauf. Doch der Mensch greift massiv in den Kreislauf ein – mit dramatischen Folgen für Lebewesen und Umwelt.

Wasser ist ein lebenswichtiges Element. Es transportiert Materie wie Mineralien, Nährstoffe oder Sauerstoff. Und es überträgt Energie zwischen verschiedenen Teilen des Erdsystems, etwa in Form von Wärme oder mechanischen Kräften. Ohne Wasser gibt es keine Photosynthese – den Prozess, bei dem Pflanzen Energie von der Sonne auf Kohlenstoffe übertragen. Ohne Wasser ist keine Atmung möglich – bei der die Energie nutzbar wird. Kurz: Ohne Wasser existiert kein Leben, wie wir es kennen.

Veränderter Wasserkreislauf

Der natürliche Kreislauf des Wassers, also die Verdunstung an der Erdoberfläche, Kondensation in der Atmosphäre, Niederschläge und Versickerung, ist Grundlage und Treiber vieler lebenswichtiger Prozesse – von der biomolekularen bis zur geophysikalischen Ebene. Doch der Mensch greift in diesen Kreislauf ein. Wissenschaftler:innen beobachten dramatische Veränderungen von Wasserläufen und Reservoirs im Vergleich zu deren vorindustriellem Erscheinungsbild. Sie untersuchen Oberflächengewässer und Grundwasser, die sie zusammen als ‘blaues Wasser’ bezeichnen. Und sie messen bodengebundene Feuchtigkeit, Verdunstung und Niederschläge, die zusammengenommen als ‘grünes Wasser’ bezeichnet werden. Der globale Wasserkreislauf umfasst beide Bereiche. Und Eingriffe des Menschen beeinträchtigen die Funktion sowohl blauer Wasserläufe als auch der grünen Wasserreservoirs in Boden und Luft.

Umverteilung durch den Menschen

Wasserentnahmen für Industrie oder Landwirtschaft reduzieren die Abflussmengen entlang bestimmter Gewässerabschnitte und können zu Tiefständen in Flüssen und Seen bis hin zum Austrocknen führen. Oft wird das entnommene Wasser genutzt, um Felder zu bewässern. Das erhöht die Bodenfeuchte in den bewässerten Gebieten über das natürliche Maß, während in flussabwärts gelegenen Landstrichen das Wasser fehlt. Diese Art von Umverteilung ist häufig zu beobachten auf und um besonders stark bewässerte Agrarflächen in Zentral- und Südasien, Ostchina, den westlichen Vereinigten Staaten und im Nildelta.

Um sie als Transportwege zu nutzen und um Überschwemmungen vorzubeugen, begradigen Menschen Flussläufe. Auen, die natürlichen Überschwemmungsgebiete entlang eines Flusslaufes, werden trockengelegt und verändern ihr Erscheinungsbild. Oft werden sie landwirtschaftlich genutzt. An vielen Stellen haben Menschen zudem Dämme errichtet, um Trink- und Nutzwasser zu speichern oder Energie aus der Strömung des Wassers zu gewinnen. Die Bauten beeinflussen die Dynamik des Flusses und seiner Umgebung und greifen damit tief in die dortigen Ökosysteme ein. Besonders stark vom Menschen geprägt wurde etwa der Lauf des Nils und das Nildelta, die Mündungsregion am Mittelmeer. In der Folge ist das Flusspferd (‘Nilpferd’), dessen Lebensraum die weitläufigen flachen Uferzonen darstellten, heute am gesamten Unterlauf ausgestorben. Innerhalb Europas gilt die albanische Vjosa als letzter naturbelassener Flusslauf. Auch Moore hat der Mensch großflächig trockengelegt, um die Flächen für Anbau und Viehzucht zu nutzen. In der Regel verursachen menschengemachte Veränderungen des Wasserhaushalts einen Rückgang der Artenvielfalt in den betroffenen Landschaften.

Klimawandel und Wasserhaushalt

Auch die sich ändernden Klimaverhältnisse beeinflussen den natürlichen Kreislauf des Wassers. Hitze und anhaltender Niederschlagsmangel führen immer häufiger zu Dürren – der Boden trocknet aus, Lebewesen im Boden und auf den Landoberflächen leiden. An anderer Stelle nehmen Niederschläge an Intensität zu. Es kommt zu Starkregen in Mengen, die kaum oder nicht versickern können und in der Folge zu Hochwasser, das ganze Landschaften überflutet. Flüsse und Seen verändern sich: Sie führen zeitweise besonders große oder besonders geringe Wassermengen, fließen schneller oder langsamer. Dabei führen sie unterschiedlich viel Sediment, gelöste Substanzen und Energie mit sich. Die Folgen zeigen sich auf allen Ebenen. Lokal und regional kommt es zu Trockenheit oder Überschwemmungen und langfristig verändern sich Ökosysteme – oft nimmt die Artenvielfalt ab. Regional und global werden die Folgen des veränderten Wasserkreislaufs wiederum als Wetter- oder Klimaereignisse spürbar für Mensch und Natur.

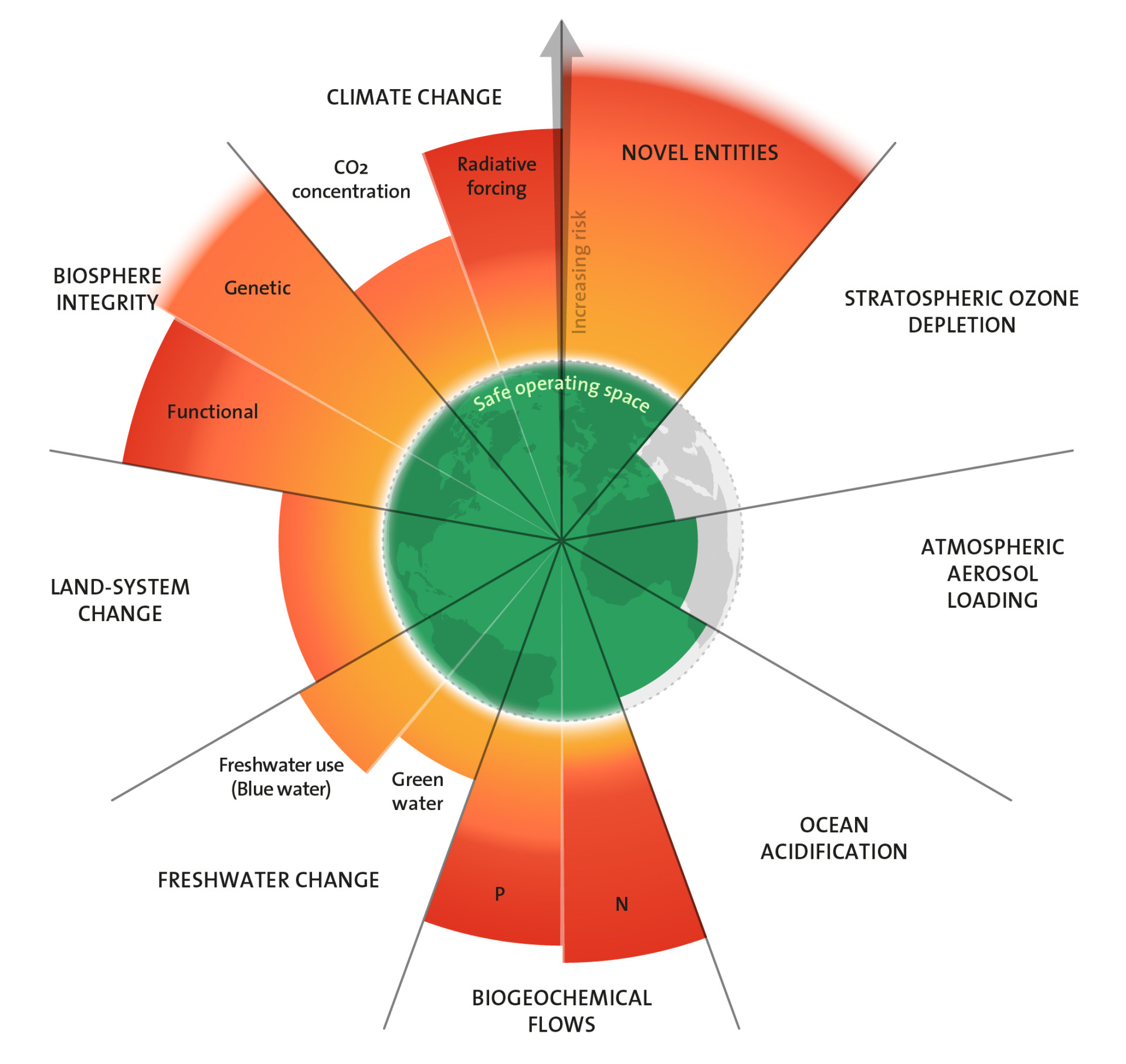

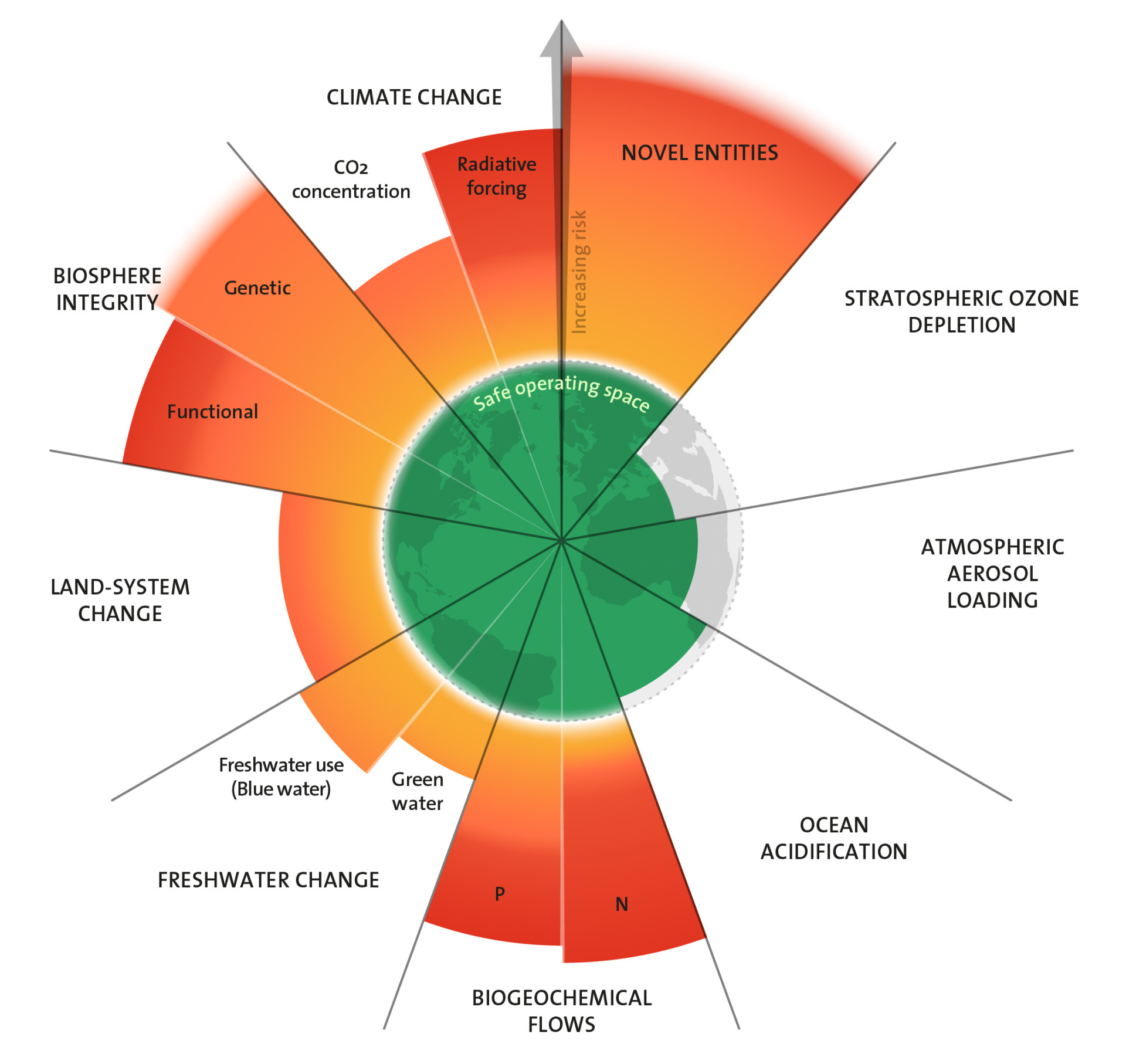

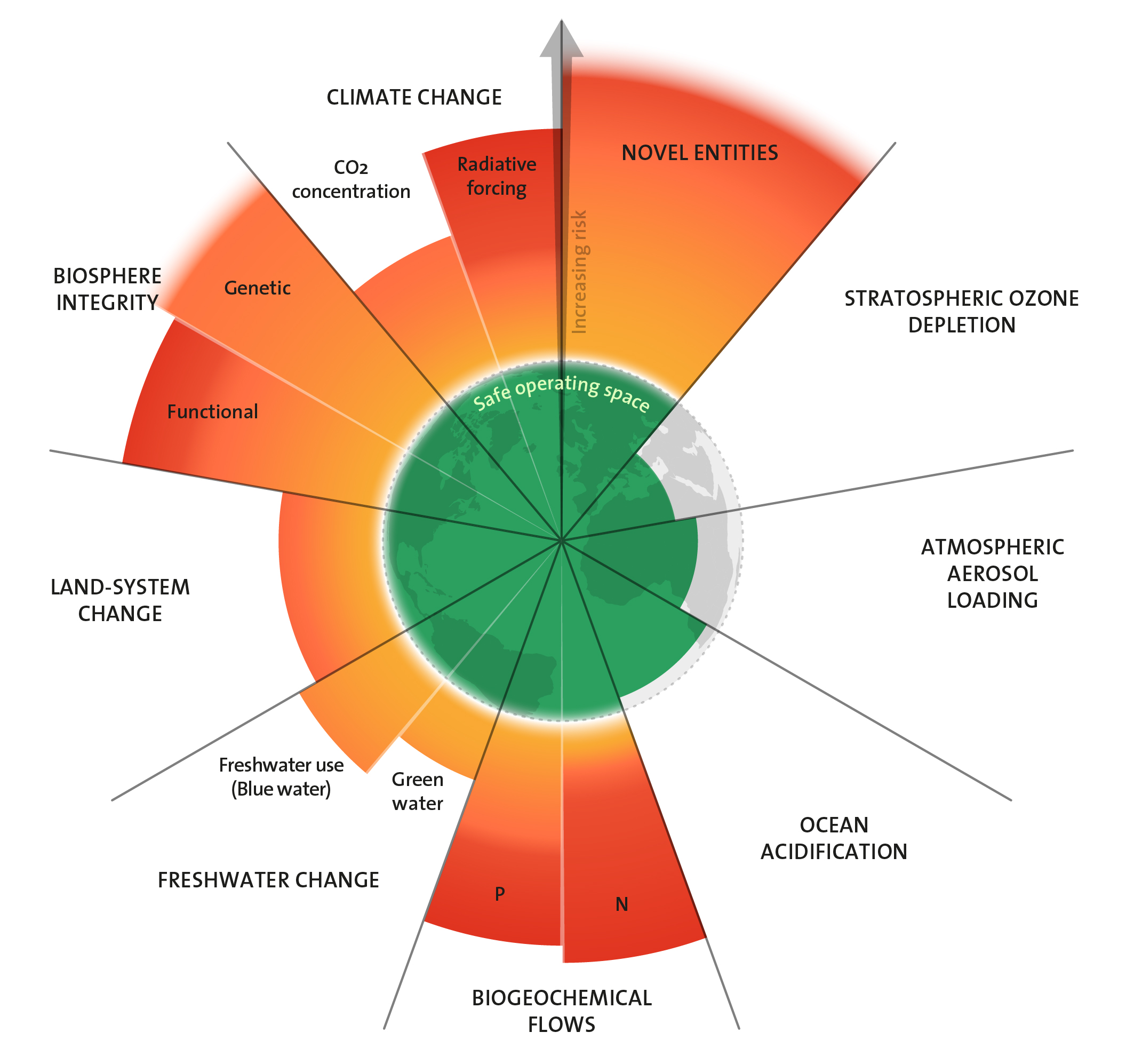

Planetare Grenze: Änderung der Wasserflüsse

Um das menschliche Eingreifen in den Wasserkreislauf zu beziffern, messen Forschende jedes Jahr den Anteil der Erdoberfläche, auf dem sich deutliche Veränderungen der Süßwasserflüsse zeigen. Einen Vergleichswert legten sie fest, indem sie mithilfe von Computermodellen die natürlichen weltweiten Süßwasserläufe im 17. bis 19. Jahrhundert nachstellten. Während dieser Zeit wichen die Läufe regelmäßig auf etwa einem Zehntel der Fläche von ihren Grundmustern ab. Das heißt, auf einem Zehntel der modellierten Flächen kam es zu Überschwemmungen, Hoch- oder Tiefständen der Gewässer oder zu außergewöhnlicher Wasserarmut und Trockenheit.

Den Wert von rund zehn Prozent der weltweiten Fläche, auf der lokale Veränderungen im Süßwasserfluss auftreten, haben Wissenschaftler:innen als Planetare Grenze der Änderungen im Süßwassersystem festgelegt. Diese Grenze war neueren Erkenntnissen zufolge bereits Anfang des 20. Jahrhunderts überschritten.

Trockenheit und extreme Abweichungen immer häufiger

Für das industrielle Zeitalter von 1860 bis ins Jahr 2005 ermittelten die Forschenden stetig wachsende Flächenanteile, auf denen Süßwasserflüsse von ihren Grundmustern abweichen. Für 2005, das letzte Jahr des untersuchten Zeitraums, liegt der Wert bei rund 18 Prozent für blaues Wasser und rund 16 Prozent für grünes Wasser (Bodenfeuchte). Die Werte umfassen Abweichungen in beide Richtungen: mehr Wasser und weniger Wasser als im Normalzustand. Trockenheit tritt dabei häufiger auf als Hochwasser und Überschwemmungen. Und die Flächen auf denen zeitweise relativer Wassermangel herrschte, nahmen bis zum Ende des untersuchten Zeitraumes immer weiter zu. Außerdem stieg die Häufigkeit von extremen Abweichungen stärker als die geringerer Veränderungen.

Weiterführende Links

Die Wissenschaftler:innen gehen davon aus, dass die häufigeren Abweichungen direkt oder indirekt auf menschliche Eingriffe zurückzuführen sind. Umverteilungen durch Entnahmen, Bewässerung und Änderungen der Landnutzung beeinflussen den Wasserkreislauf direkt. Darüber hinaus wirken menschliche Aktivitäten indirekt auf den Wasserhaushalt des Planeten, indem sie das Klima verändern.

Was tun? Bewusstsein für Kreisläufe stärken

Der häufigste Grund für Süßwasserentnahmen ist die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen. Als besonders durstig verrufen ist die Baumwollpflanze, die großflächig in Gebieten angebaut wird, in denen sie natürlicherweise gar nicht gedeihen könnte. Aber auch der Getreideanbau verschlingt große Wassermengen. Doch was zählt, ist nicht nur die Wassermenge, die an einer Stelle entnommen wird. Wichtig ist, bei der Nutzung den Kreislauf zu beachten: Entscheidend ist also auch, an welcher Stelle, in welcher Menge und in welcher Qualität genutztes Wasser zurück in die Umwelt gelangt. Abwärme oder ungereinigtes Abwasser in Flüsse einzuleiten, führt dort zu Sauerstoffmangel. Wasser, das von Agrarflächen mit Düngemitteln angereichert in Flüsse, Seen und das Meer fließt, verursacht dort Überdüngung. Und Wasserdampf hat in der Atmosphäre ganz andere Funktionen und Wirkungen, als das zuvor zur Kühlung aus einem See oder Fluss entnommene Wasser.

Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, die auf allen Ebenen das Bewusstsein für den Wert des Wassers und seiner Kreisläufe schärft. In der landwirtschaftlichen Produktion, verarbeitenden Industrien und auch bei den Konsumierenden, deren Nachfrage nach Trinkwasser, Nahrungsmitteln und Konsumgütern den Markt mitbestimmt.

Weiterführende Links

Fachliche Prüfung und Beratung zu diesem Beitrag: Prof. Dr. Dietrich Borchardt, UFZ

Zurück zur Übersichtsseite Planetare Grenzen