Planetary Boundaries: The wealth of the biosphere

Biodiversity and intact ecosystems are important stabilizing factors for the entire Earth system. However, human intervention in natural systems is threatening this ecological stability. Global diversity loss has accelerated such that we have already crossed this planetary boundary. The size of populations, as well as the number of organisms and their distribution, are also important for assessing future risks – but more data is still required.

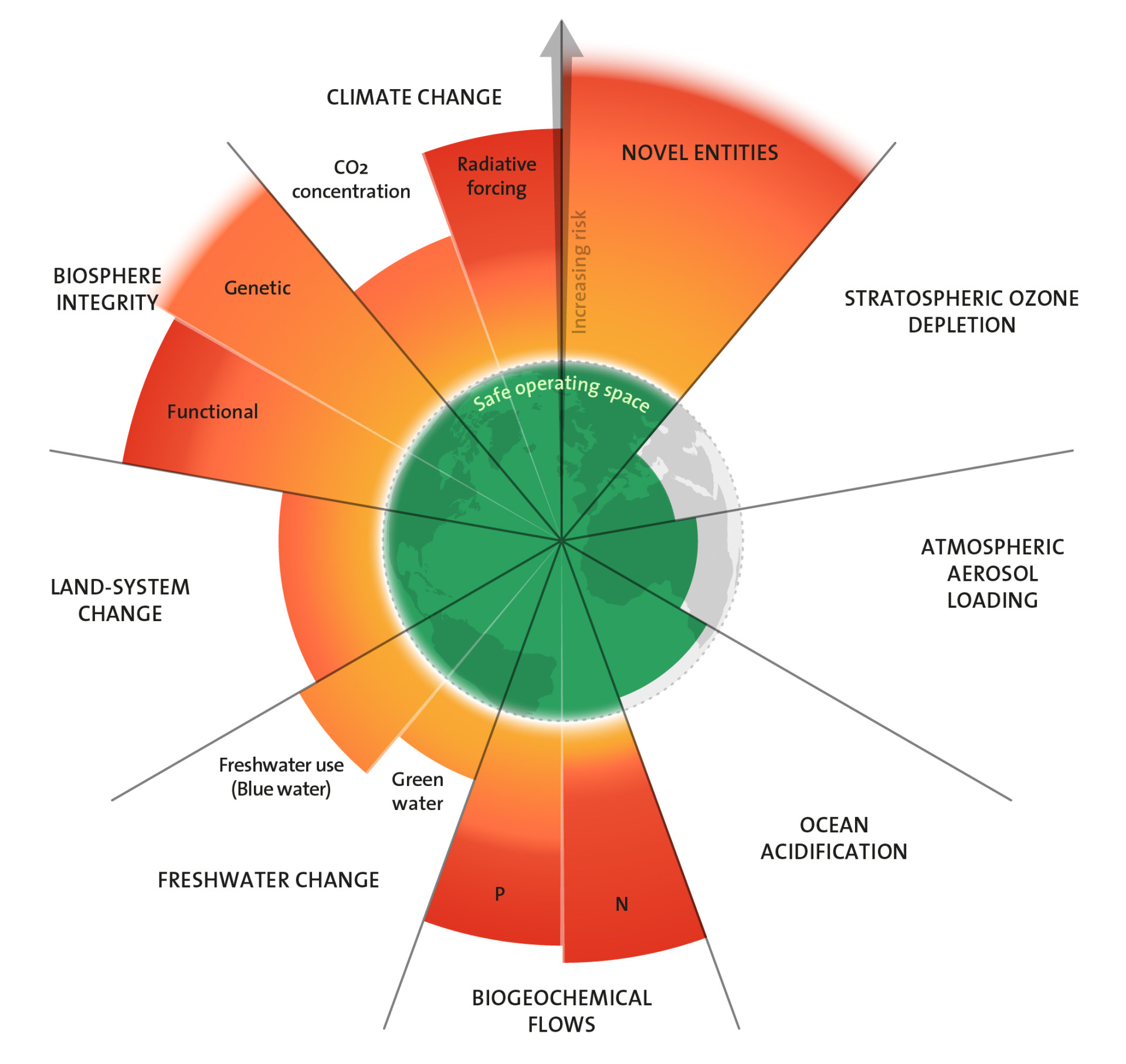

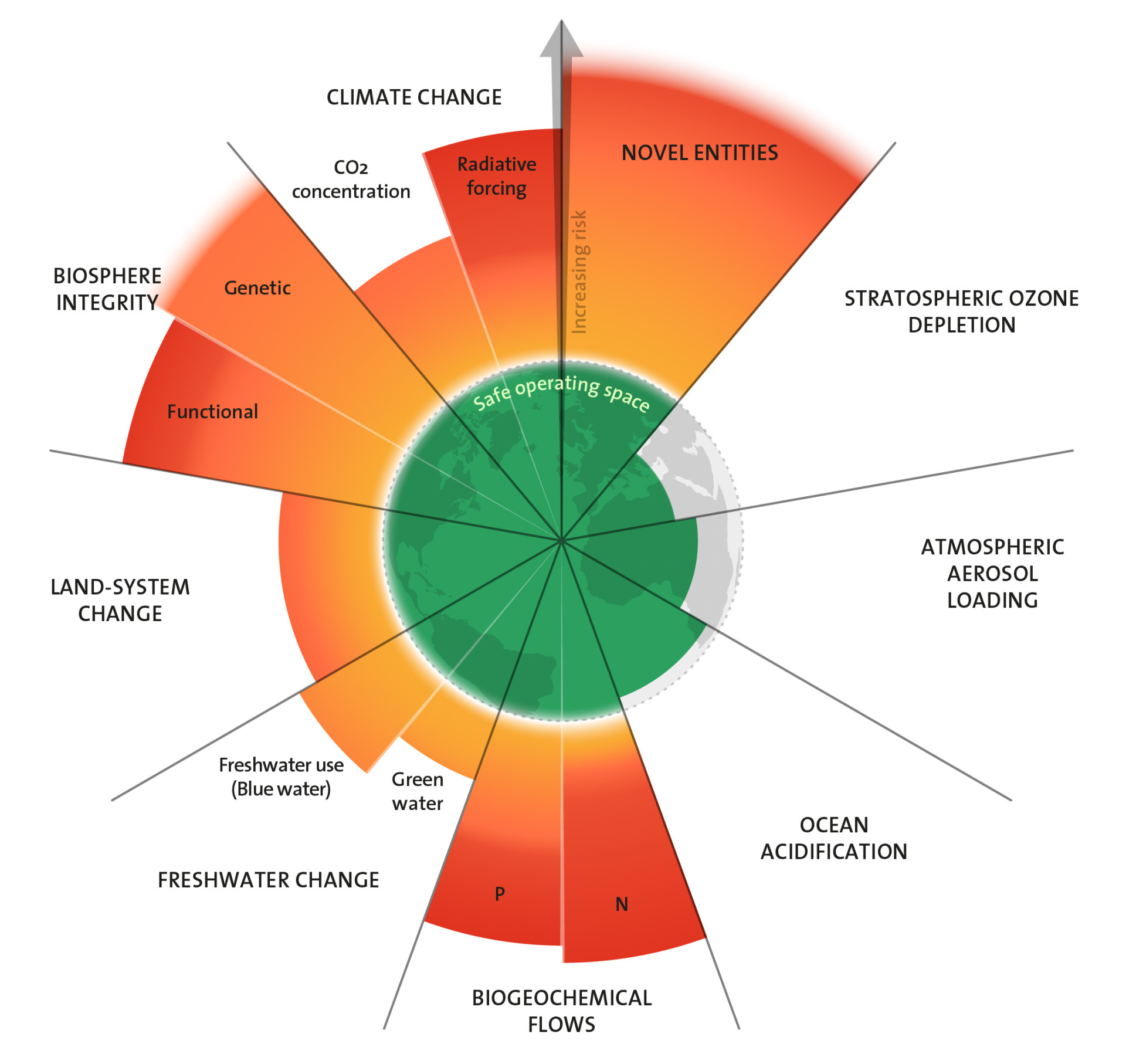

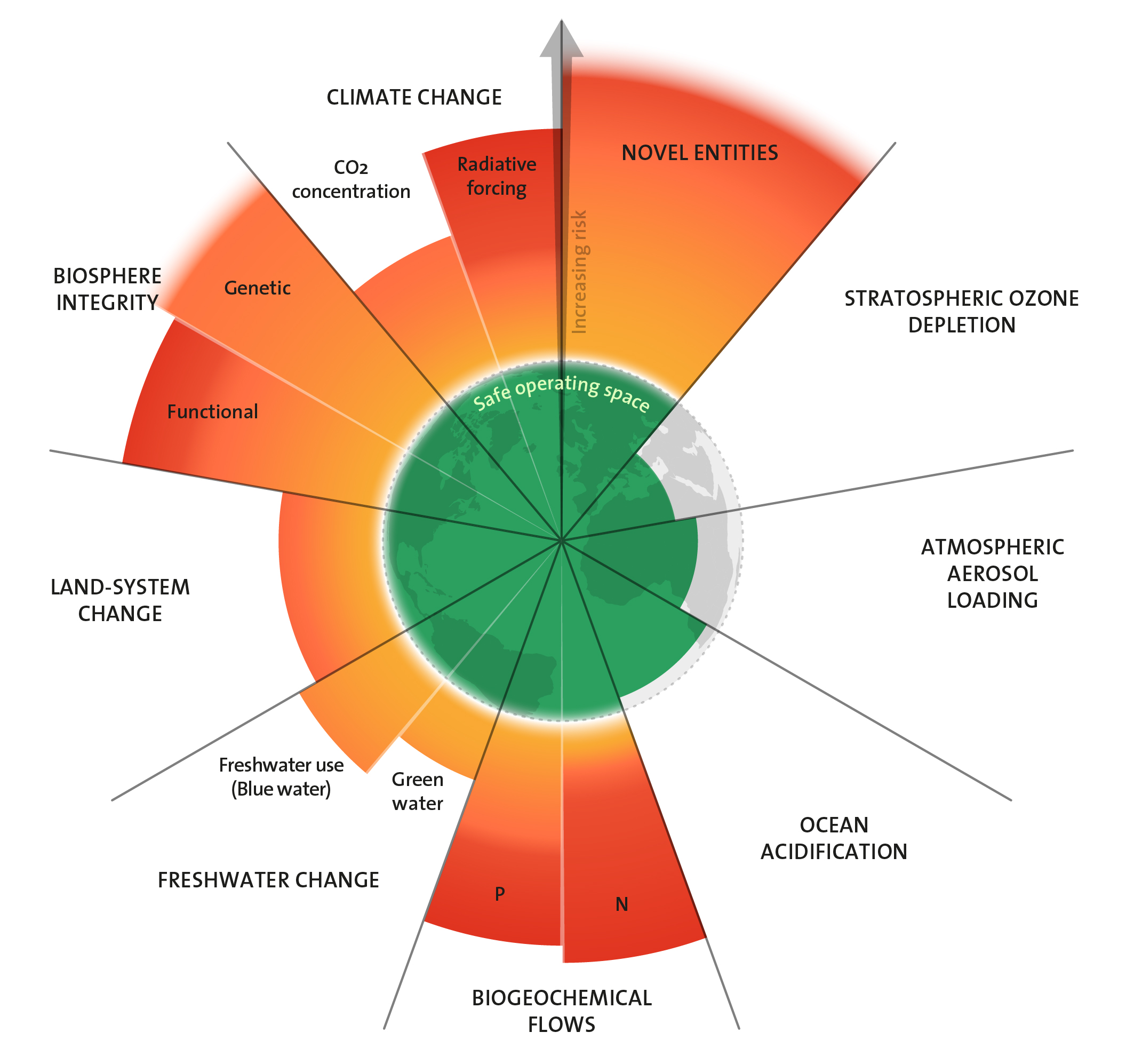

Die Biosphäre umfasst alle Schichten der Erde, die mit Lebewesen besiedelt sind. Ihre unzähligen Interaktionen mit anderen Sphären prägen viele essentielle Prozesse. Übermäßige, durch den Menschen hervorgerufene Veränderungen dieser Lebensräume gelten als eine der drei zentralen Belastungsgrenzen für das Erdsystem – zusammen mit dem Klimawandel und der Freisetzung neuer Substanzen wie Chemikalien und Plastik.

Lebenswichtige weltweite Stoffkreisläufe funktionieren nur in einer intakten Biosphäre. Sie bildet beispielsweise den Kern des Kohlenstoffkreislaufes: Pflanzen nehmen Kohlendioxid (CO2), das durch Energie- und Materialverbrauch freigesetzt wird, aus der Atmosphäre auf. Sie nutzen Sonnenenergie um daraus Biomasse zu produzieren. Dadurch sichern sie nicht nur die Nahrungsversorgung aller Lebewesen, sie stabilisieren auch das Klima. Viele verschiedene Lebewesen verarbeiten und verteilen weitere essentielle Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor.

Wie stark die Biosphäre belastet ist, schätzen Wissenschaftler:innen anhand der herrschenden Biodiversität und der funktionalen Integrität ein. Hier erklären wir die beiden Größen.

Biodiversität

Der Begriff Biodiversität umfasst die genetische Vielfalt innerhalb einer Art, die Vielfalt verschiedener Arten sowie die Vielfalt unterschiedlicher Ökosysteme. Genetische Vielfalt beschreibt die Unterschiede im Erbgut verschiedener Individuen einer Art, etwa verschiedener Pflanzensorten oder Nutztierrassen. Sie sorgt dafür, dass einzelne Arten sich an veränderte Umweltbedingungen anpassen können. Artenvielfalt ist die Bandbreite verschiedener Spezies in einem Ökosystem. Sie ist unter anderem wichtig, damit ökologische Gleichgewichte bei Veränderungen der Umweltbedingungen stabil bleiben oder sich neu einstellen können. Das funktioniert, weil verschiedene Arten unterschiedlich sensibel auf Einflüsse reagieren und weil sie unterschiedliche Aufgaben im Ökosystem erfüllen, die sie teilweise voneinander übernehmen können. Eine Vielfalt an Ökosystemen schließlich bietet verschiedene Lebensräume und Ökosystemleistungen, wie Wasser- oder Luftreinigung, Klimaregulierung. Alle Aspekte sind wichtig für die Biodiversität, die natürliche Gemeinschaften resilient gegen Umweltveränderungen macht.

Weil sie im Vergleich zu anderen möglichen Parametern vergleichsweise gut messbar ist, beobachten Forschende als Anhaltspunkt für die Biodiversität die Aussterberate von Arten weltweit. Allerdings zeigt diese Rate nur die Spitze des Eisberges, denn das Verschwinden einer ganzen Art ist die drastischste, sichtbarste Folge menschlichen Einflusses auf die Artenvielfalt.

Johann Rockström und seine Mitforschenden, die das Konzept der planetaren Grenzen entwickelten, schlugen einen Grenzwert für eine intakte Biosphäre bei maximal 10 von einer Million Arten vor, die pro Jahr aussterben dürften. Anhand historischer Daten schätzen Forschende, dass 0,2 bis 2 pro einer Million Arten im Jahr natürlicherweise aussterben.

Heute sind etwa 2 Millionen Arten auf der Welt beschrieben, Fachleute schätzen, dass in der Größenordnung von 8 bis 100 Millionen Arten existieren: Von höheren Pflanzen, Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Fischen bis zu den Insekten und anderen Wirbellosen, von denen viele noch weitgehend unbekannt sind. Die großen Unbekannten machen es kniffelig, Aussterberaten genau zu bestimmen. „Die Planetare Grenze von höchstens 10 pro einer Million Arten pro Jahr dürfte aber auf alle Fälle bereits deutlich überschritten sein“, ordnet Josef Settele die bekannten Zahlen ein. Er ist Biologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ).

Settele erklärt: „Für Amphibien ist beispielsweise belegt, dass seit etwa dem Jahr 1800 bereits 2,5 Prozent der Amphibienarten weltweit ausgestorben sind.“ Doch die Messung der Aussterberate hat einen weiteren Nachteil: Sie erfolgt mit einem Zeitverzug von Jahren bis Jahrzehnten. So lange dauert es oft, bis eine Art als ausgestorben registriert wird, wenn keine Vertreter mehr nachgewiesen werden. „Wir können also davon ausgehen, dass mittlerweile 10 Prozent aller Amphibien ausgestorben sein dürften“, sagt Settele. Das entspricht einer Rate, die etwa 50 mal höher liegt als die Planetare Grenze, und über 250 mal höher als die geschätzte natürliche Rate des Artensterbens. Forschende gehen davon aus, dass die Aussterberate über alle Arten betrachtet heute mehrere hundertmal höher liegt als im Durchschnitt der vergangenen 10 Millionen Jahre – und dass sie weiter steigt.

Funktionale Integrität der Biosphäre

Als weiterer, funktionaler Maßstab für die Integrität der Biosphäre gilt ihre Produktivität – die Menge an Energie und Material, die die Biosphäre mittels Photosynthese aufnehmen und zur Verfügung stellen kann. Die Antriebsenergie für Prozesse in der Biosphäre stammt von der Sonne. Pflanzen (und manche Bakterienarten) nehmen Sonnenenergie auf. Im Prozess der Photosynthese speichern sie diese in Kohlenstoffverbindungen. Auf diese Art liefert die Biosphäre Material und Energie, die auch menschliches Leben auf der Erde ermöglichen. Seit Urzeiten nutzen Menschen Produkte der Biosphäre: als Nahrung und Viehfutter, als Baustoffe sowie zur Gewinnung von Leder und textilen Fasern. Und sie machen sich die Energie zunutze, die in den Kohlenstoffverbindungen gespeichert ist, um Wärme und Bewegung zu produzieren – ob für Wohnraum oder in industriellen Prozessen. Entnimmt der Mensch zu viel, ob zur Nahrungsherstellung, als Baumaterial oder zur Energiegewinnung, verliert die Biosphäre an Funktion und Stabilität.

Als zweite Komponente der Grenze der Biosphärenintegrität definieren Forschende in einem Update des Konzepts der planetaren Grenzen von 2023 deshalb die Ausbeutung durch den Menschen: Welchen Anteil der natürlichen Produktion eignet er sich für seine Zwecke an? Ein Mindestanteil der global verfügbaren Energie und des Materials muss den Ökosystemen zur Verfügung stehen. Der Anteil, der in die menschliche Nutzung fließt, sollte die Energie- und Materialströme in der Biosphäre und zwischen den verschiedenen Sphären des Planeten nicht wesentlich beeinträchtigen, argumentieren die Forschenden. Wie intakt die Biosphäre ist, hängt also neben der biologischen Vielfalt davon ab, in welchem Ausmaß der Mensch ihre Produkte für seine Zwecke beansprucht.

Expertise

Josef Settele

Funktion der Biosphäre stark beeinträchtigt

Die natürliche Nettoproduktion an energiehaltigen Kohlenstoffverbindungen war im Holozän mehr als 10.000 Jahre lang stabil. Zu Land lag sie beständig bei etwa 56 Gigatonnen (Gt) Kohlenstoff pro Jahr. Aufgrund des steigenden CO2-Gehalts der Luft, den Pflanzen für die Photosynthese nutzen können, könnte sie heute deutlich höher ausfallen. Menschliche Landnutzung schränkt die Produktion jedoch gleichzeitig ein.

Forschende beurteilen die Funktionsfähigkeit der Biosphäre derzeit als stark beeinträchtigt. Die Autoren des Updates von 2023 schlagen einen Grenzwert für menschliche Nutzung bei 10 Prozent der natürlichen terrestrischen Nettoproduktion vor. Dabei betrachten sie die Nettoproduktion auf dem stabilen Niveau im Holozän, nicht die theoretisch mögliche Produktion bei dem heutigen höheren CO2-Gehalt der Atmosphäre. Dass sie als Grundlage für den Grenzwert die Biosphären-Produktivität aus dem Holozän einsetzen, begründen sie damit, dass die derzeit höhere Produktivität nicht für menschliche Zwecke ausgebeutet werden darf. Sie muss geschützt werden, um dem CO2-Anstieg in der Atmosphäre entgegenwirken zu können.

Menschheit in der Zone hohen Risikos

Stattdessen wurde die 10-Prozent-Grenze der Beanspruchung durch den Menschen bereits im späten 19. Jahrhundert überschritten. Im Jahr 2020 lag der Anteil der menschlichen Nutzung mit 16,8 Gt bei 30 Prozent der Nettoproduktion auf Holozän-Niveau. Damit ist auch die Grenze zur Zone hohen Risikos für planetaren Stabilität und Widerstandskraft weit überschritten. Diese legten die Forschenden auf 20 Prozent menschlicher Nutzung fest.

Auch im Meer gibt es Übernutzung der Biosphäre. Hier entnimmt der Mensch im Gegensatz zum Land allerdings in erster Linie Tiere, nicht Pflanzen. Tiere haben die in den Pflanzen fixierte Energie bereits umgesetzt – in Biomasse, Wärme oder Bewegung. Die menschliche Ausbeutung der natürlichen Produktion wirkt sich im Meer daher eher auf die Verläufe von Energieströmen in Ökosystemen aus, weniger auf die insgesamt verfügbare Energiemenge.

Die Belastungsgrenze der Biosphäre ist nach dem jetzigen Stand des Wissens, gemessen sowohl an der Biodiversität als auch an der Ausbeutung durch den Menschen, längst und weit überschritten. Der Zustand der Biosphäre liegt im Bereich hohen Risikos unumkehrbarer Zerstörung mit der Folge deutlicher Destabilisierung verschiedener Komponenten des Erdsystems.

Related links

Weitere 8 Planetare Grenzen

Was hilft?

Rein rechnerisch sei es durchaus möglich, 10 Milliarden Menschen innerhalb der sicheren Grenzen einer intakten Biosphäre auf dem Planeten zu ernähren, stellen die Forschenden in ihrer Veröffentlichung fest. Dafür brauche es aber tiefgreifende Transformationen aller Branchen der weltweiten Ernährungsindustrien, die natürliche Produkte effizienter nutzen müssen. Zudem muss die Nachfrage reguliert werden. Der Schutz von Arten, Biotopen und des Klimas, weniger Verschmutzung, klügere Raumplanung und nachhaltigere Methoden in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei sind nur einige Aspekte dieser nötigen Transformation.

Fachliche Prüfung und Beratung zu diesem Beitrag: Prof. Dr. Josef Settele, UFZ

Zurück zur Übersichtsseite Planetare Grenzen